News

Linie 12 - Erste Ergebnisse der Akzeptanzstudie

Seit dem 27. März 2018 verkehrt der selbstfahrende Elektrobus «Trapizio» täglich während vier Stunden in Neuhausen am Rheinfall. In seinem ersten Betriebsjahr hat er bereits über 25.000 Fahrgäste befördert. Die Reaktionen der Fahrgäste sind überwiegend positiv. Doch wie steht es um die Akzeptanz in der Lokalbevölkerung?

An Bord ist immer eine Begleitperson, die das Verkehrsgeschehen im Auge behält und bei Bedarf das Fahrzeug in die manuelle Kontrolle übernimmt. Die Begleitperson trägt wesentlich zu diesem Erfolg bei, indem sie anfänglich zögernde Passanten aktiv zu einer Fahrt auffordert. Einmal an Bord, erhalten interessierte Fahrgäste von der Begleitperson Informationen zum Fahrzeug und dessen Funktionsweise sowie zum Projekt im Allgemeinen.

Positive Reaktionen der Fahrgäste

Wer skeptisch einsteigt, steigt mit einem Lächeln auf dem Gesicht wieder aus. Auf einer Fahrt durch den Ortskern von Neuhausen kann in diversen Verkehrssituationen erlebt werden, wie sich ein automatisiertes Fahrzeug verhält: Fußgängerstreifen, Rechtsvortritte, Mitbenützen von Haltebuchten der Linienbusse, Ausfahrt aus einem Platz mit Einbiegevorgang in die Hauptstraße, etc. Kaum einer, der sich nicht davon überzeugt, dass selbstfahrende Fahrzeuge in der mobilen Zukunft eine wesentliche Rolle einnehmen werden.

Bei den Fahrgästen können drei Hauptgruppen unter-schieden werden: Lokalbevölkerung und Rheinfalltouristen sowie Fachbesucher aus dem ÖV-Umfeld. Die Ortsansässigen werden über die Lokalzeitung und das Lokalradio laufend mit Informationen zum Projekt versorgt. Sie planen eine Fahrt mit Trapizio bewusst in ihr Tagesprogramm ein und bringen oft auch ihre eigenen Besucher mit, um sie am Erlebnis «automatisiertes Fahren» teilhaben zu lassen.

Die genannten Lokalmedien berichten mehrheitlich Positives. In den sozialen Medien ist eine große Resonanz vorhanden, mit einem überwiegend positiven Grundtenor, wenn sich auch hie und da eine kritische Stimme gemeldet hat. Subjektiv betrachtet herrscht eine große Zustimmung zum Projekt.

Akzeptanz in der Bevölkerung?

Um selbstfahrende Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr Realität werden zu lassen, muss auf die Begleitperson verzichtet werden können. Nur so gelangen ihre Vorzüge maximal zur Geltung, indem Lösungen für die Erste und Letzte Meile mittels flexibel eingesetzter Kleinfahrzeuge kostengünstig umgesetzt werden können. Dafür sind Anpassungen an Gesetzen und Verordnungen notwendig. Solche erfolgen in einer Demokratie jedoch nur, wenn die Bevölkerung dies wünscht. Damit ist klar, dass der Akzeptanz des automatisierten Fahrens in der Bevölkerung eine entscheidende Bedeutung zukommt.

Um diese Akzeptanz nach objektiven Kriterien untersuchen zu lassen, hat das Swiss Transit Lab, welches das Projekt «Linie 12 am Rheinfall» durchführt, beim Institut für Wissenschaft, Technologie und Politik (ISTP) der ETH Zürich eine Studie beauftragt. Zufällig ausgewählte Personen werden in drei Gemeinden des Kantons Schaffhausen vor, während und nach dem Projekt schriftlich befragt. Die Fragen drehen sich um das Projekt an sich und um das autonome Fahren im Allgemeinen.

Die Resultate der zweiten Befragung, die im Winter 2018/19 stattgefunden hat, liegen nun vor. Damit lassen sich erste Schlüsse ziehen, wie sich die Akzeptanz der Bevölkerung verändert, wenn sie die Gelegenheit hat, automatisierte Fahrzeuge hautnah selbst zu erleben und wenn das Thema auch in den Medien laufend präsent ist.

Resultate der ersten Befragung

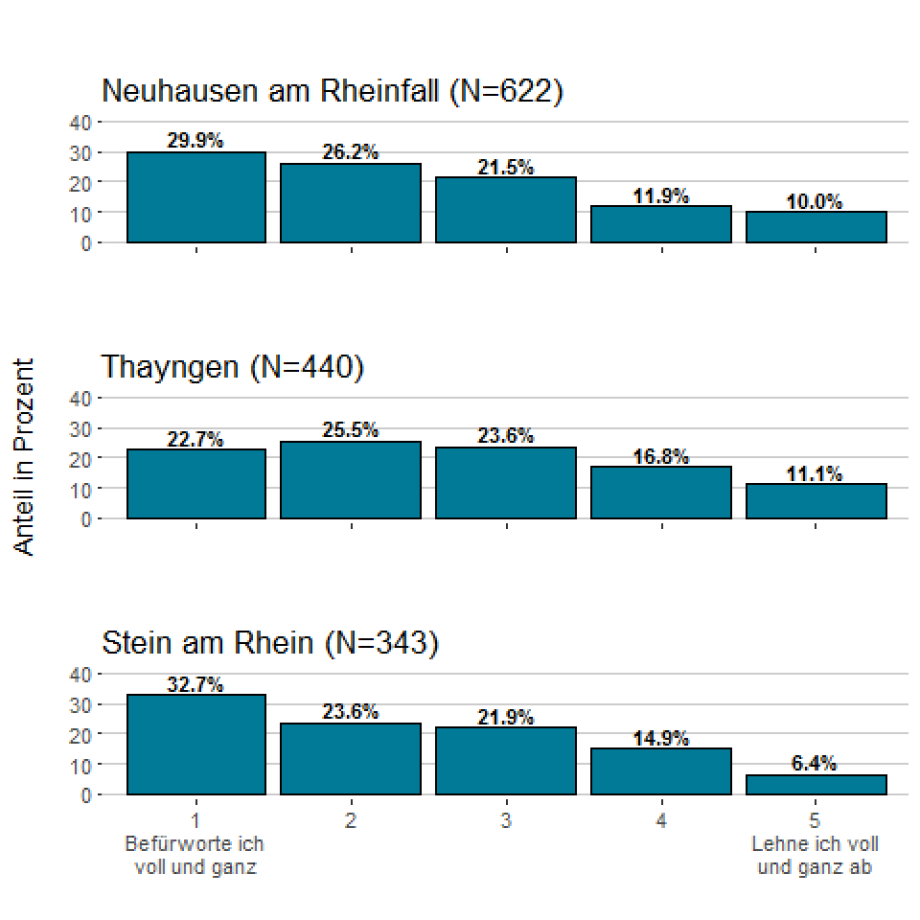

An der ersten Befragung haben von 8.000 ausgewählten Personen über 1.400 teilgenommen. Über 60% sind fasziniert von der Möglichkeit des autonomen Fahrens. Versuche mit selbstfahrenden Fahrzeugen werden in der Standortgemeinde Neuhausen am Rheinfall sowie in den Kontrollgemeinden mehrheitlich positiv bewertet (Bild 1).

Die Umfrage hat detailliert ermittelt, wo die Bedenken der Bevölkerung liegen. Die Aufschlüsselung der Antworten nach verschiedenen Kriterien ergibt interessante Einblicke:

- Geschlecht: Bei den Frauen sind die Bedenken grundsätzlich größer als bei den Männern, besonders hin-sichtlich Arbeitsplatzverlust, Verlust an Fahrkontrolle, Systemsicherheit und -verlässlichkeit.

- Alter: Die Unterschiede sind eher klein und die Bedenken nehmen mit dem Alter tendenziell ab, wobei diejenigen hinsichtlich Arbeitsplatzverlust und Verlust an Fahrvergnügen bei den Jüngeren deutlich größer sind als bei den Älteren.

- Ausbildung: Leute mit Uni-Abschluss haben bei den abgefragten Themen kleinere Bedenken als Leute ohne

Wie man auch aufschlüsselt, zum Thema «Softwaremissbrauch und Hackerattacken» gibt es immer die größten Bedenken. Hier zeigt sich, dass die Bevölkerung bereits gut über die Kehrseiten der Digitalisierung Bescheid weiß und die Gefah-ren richtig einschätzt. Erstaunlicherweise sind die Bedenken hinsichtlich des Verlusts an Fahrkontrolle und -vergnügen größer als hinsichtlich fehlender Systemsicherheit und -verlässlichkeit.

Was die Funktionalität betrifft, sorgen sich die Menschen am meisten um die Interaktion mit Fußgängern und Velofahrern sowie um die Reaktion autonomer Fahrzeuge in unvorhersehbaren Situationen. Die meisten Leute stören sich daran, dass Informationen zu Position und Fahrverhalten an die Behörden oder an Versicherungen weitergegeben werden. Mit der Weitergabe an andere Fahrzeuge oder an die Fahrzeughersteller (zum Lernen) haben dagegen nur wenige ein Problem.

Resultate der zweiten Befragung

Für die zweite Befragung wurden nur Personen angeschrieben, die bereits an der ersten teilgenommen hatten. Von diesen 1.142 Personen haben 957 geantwortet. Die generelle Zustimmung zum autonomen Fahren ist auf hohem Niveau stabil und hat bezüglich der Zustimmung zu Testversuchen sogar nochmals etwas zugenommen.

Bei den Bedenken zu einzelnen Themen haben sich interessante Veränderungen ergeben (Bild 2): In der Standortgemeinde Neuhausen am Rheinfall haben sich die Bedenken verlagert, während sie in den Kontrollgemeinden eher abgenommen haben.

Vorläufiges Fazit

Die Zustimmung zum autonomen Fahren an sich, zu Versuchen auf der Straße sowie zum konkreten Projekt in Neuhausen am Rheinfall, ist in der Bevölkerung groß. Das Thema fasziniert und die Gelegenheit, diese Technologie selbst zu erleben, wird rege genutzt.

Die Veränderungen zwischen der ersten und der zweiten Befragungen sind kleiner als erwartet, nicht nur in der generellen Zustimmung, sondern auch bei den Bedenken zu den abgefragten Themen. Die kleinen Verschiebungen sind signifikant (sehr kleine Streuung der Antworten) und zeigen auf, dass die Bevölkerung zum Thema autonomes Fahren bereits ein sehr differenziertes Bild gewonnen hat.